うつ病を発症し、仕事に行く気力が湧かなくなったり、出勤しても業務に集中できず作業が進まなかったりすると、退職を検討する方もいらっしゃるかもしれません。

では、退職を考えた際はどうすればいいのでしょうか。また、実際に退職するときはどのような流れでどんな手続きをすべきかについても解説します。退職後の過ごし方や経済的な支援制度の例も紹介するので、参考にしていただければ幸いです。

うつ病で退職する前にすべきこと

うつ病の症状によっては、気持ちが落ち込み、ネガティブな方向に考えることが少なくありません。そのため、退職のような大きな決断をするのは、症状が緩和しているかを確認してから行うことが大切です。

そこで、症状が比較的落ち着いており、穏やかな気分が続くときに退職を決めたら、辞める前にやるべきことを進めていきましょう。

なお、辞めずに休職という選択肢もあります。

1. 主治医に退職について相談する

うつ病で退職を検討する上では、まずその旨を主治医に相談しましょう。相談によって主治医から客観的な意見を受け取ることができるほか、アドバイスを受けられることがあります。

また、退職以外に選択肢はないかを相談しながら決めることもできるので、自分に合った働き方をしたい方は前もって相談するようにしましょう。

2. 家族に相談・報告する

うつ病によって退職することを検討するときは、その思いを家族に共有し、相談することも大切です。

うつ病の治療は周囲の人の協力が欠かせません。そのことから、うつ病であることはもちろん、自身のなかで辛いと感じる症状や業務上の懸念、働くことに困難を感じていることなどをきちんと打ち明け、今後について相談することも意識的に行いましょう。

3. 就業規則などを確認する

退職を検討する際は、就業規則などの確認も済ませましょう。

就業規則および雇用条件の内容と現在の状況が異なる場合、会社は社員に対して約束通り働くことを要求できるほか、指摘通りに社員が動かない場合はそのことを理由に契約を解除することも労働基準法で認められています。

就業規則や雇用条件は必ず確認し、条件と異なる部分があるときは働き方を見直したり短時間勤務や一時的な休職の申請をしたりするなど、別の方法も検討しましょう。

4. 会社に部署異動や短時間勤務について相談する

うつ病の症状に悩むときは、部署異動や短時間勤務に切り替えられないか会社に相談するのも方法の一つです。

現在の働き方を変えることで抑うつ状態が軽快することも少なくありません。一人で上司に申し出ることに抵抗や不安があるときは産業医面談を介しての相談も有効です。

5. 休職も検討する

職場に休職制度がある場合は、いきなり退職するのではなく休職しながら考える方法もあります。

休職と聞くと経済面が不安になる方もいるかもしれませんが、給料が支払われるケースや傷病手当金を受け取れるケースがあり、完全に無収入にはならない可能性が高いです。職場の総務や人事などに、制度の有無や内容を確認してみてください。

▼関連記事

働く人のための「休職」「傷病手当金」ガイド|人には聞けない疑問にもお答えします【障害分野にも詳しい社労士監修】

鬱病(うつ病)で休職するには?必要な手続き・期間・過ごし方・復職のポイントを解説

6. 退職後に受けられる支援制度について調べる

退職した際に自分に該当する可能性の高い支援制度について調べることも重要です。

雇用保険内の失業保険や失業給付、さらには健康保険の傷病手当金なども該当する可能性があります。ほかにも該当するものはないかを調べ、退職後の経済面をカバーしましょう。

7. 労災保険に該当する場合は申請を行う

職場に問題があってうつ病になったと考えられる場合、労災(労働災害)保険を受けられるかもしれません。ハラスメントや長時間労働などの実態によって過度な精神的負担があったと認められれば、治療費や休業補償を受けられます。

ただし、うつ病で労災の認定が下りるのは非常に厳しいのも事実です。客観的な証拠を集めておくと、認められる可能性が高まるでしょう。

8. 就労支援機関を訪ねる

就労の専門家への相談も検討しましょう。

地域障害者職業センターや就労移行支援事業所のような就労支援機関を利用することにより、現在の自分にとって適切なアドバイスを受けられます。

ただし、就労支援機関による支援を受ける場合、各自治体から発行された受給者証(障害福祉サービス受給者証)が必要なため、就労移行支援を受ける際は市区役所にて受給者証の発行手続きを行いましょう。

うつ病で退職するときの流れと必要な手続き

うつ病の発症などを理由に退職する場合は、大きく分けて6つの流れに沿って進める必要があります。流れと併せて必要な手続きも紹介するので、退職時の参考にしてください。

1. うつ病の要因を記録する

うつ病の要因が会社にある場合は、職場内でのストレス要因を記録・保存しましょう。

ストレス要因の記録によって、退職の必要性を把握でき、退職について合理的に検討できるでしょう。

長時間勤務によるストレスが原因なのか、または自分の成果に見合わない給与面に対するストレスなのかなどをきちんと確認しておくことで、上司へ退職を申し出る際の準備にもつながります。

下記の厚生労働省の「こころの耳」公式サイトでは、職場のストレスのセルフチェックができます。具体的なストレスを把握したい方は、ぜひ活用してみてください。

2. 主治医から診断書を受け取る

ストレス要因の記録・保存が終わったら、次は医療機関を受診し、主治医に診断書を出してもらいましょう。

退職において診断書の提出は必須ではありませんが、診断書の発行によって会社からの理解を得やすくなり、退職の手続きがスムーズに進むことがあります。

さらに、特定理由離職者として失業保険や失業給付を受ける場合、ハローワークで診断書の提出を求められることもあるので、その際も診断書を発行してもらってください。

なお、発行には1〜2週間ほどかかる場合があるので、退職を検討する段階で主治医に相談しておくと安心です。

3. 上司に退職の意思を伝える

ここまで準備が終わったら、次に直属の上司へ退職の意思を伝えて退職届を提出します。

これまでお世話になった上司だからこそ、なかなか言い出しにくい場合もあるかもしれません。不安があるときは、人事部や就労支援機関といった第三者を付けてから伝える方法も検討しましょう。

これまでに上司の対応の中でパワハラと感じる言動があった場合は、スマートフォンやICレコーダーなどを使った録音機器を利用することで、うつ病の要因の一つとして証拠を残すことができます。

以下で自己都合と会社都合それぞれの場合について解説します。

自己都合退職

自己都合退職は、業務外でのケガ・病気といった私傷病による退職です。そのため、業務に関係ない理由によってうつ病を発症した場合は自己都合退職扱いになります。

ただし、会社に要因があってのうつ病でも、会社側にスムーズに認めてもらえるとは限りません。そのため、争いを避けて自己都合での退職にする方もいるようです。

会社都合退職

会社都合退職は、勤務中のケガや病気、長時間労働や無理な残業、パワハラといった要因が会社にある場合が対象です。

自己都合退職と比較して失業保険などの給付日数が長いことや、給付までの待機時間が短い傾向にあるといったいくつかのメリットがあります。

ただし、会社都合退職を希望する場合、前述したように、会社が退職理由に対して争う姿勢を見せる可能性も。そのため、どんな要因によってうつ病を発症したのかという具体的な理由や証拠を用意しておかなければなりません。

4. 有給休暇の残りを消化する

退職届の受理が済み、業務の引き継ぎ作業が終わったら、残っている有給休暇を消化しましょう。体調次第では、引き継ぎが終わっていなくても有休に入るケースもあるかもしれません。

有休中はどのように過ごしても問題はありませんが、うつ病の症状が強まる懸念があるため、現職や転職について深く考えることは避けたほうがよいでしょう。まずはゆっくりと療養することを目指し、心身の安定を取り戻すことを優先してください。

5. 社会保険などの手続きを進める

有給を消化する中で体調が落ち着いている日があれば、退職日までに健康保険や厚生年金、社会保険などの手続きを進めましょう。

しばらく就労する予定のない方は、国民健康保険に加入しなければなりません。また、厚生年金から国民年金への切り替えも必要です。いずれも切り替え手続きは自分で行う必要があるため、有給休暇中に調べておくことをおすすめします。

併せて、失業給付または傷病手当の受給申請についても調べておくと手続きがスムーズです。

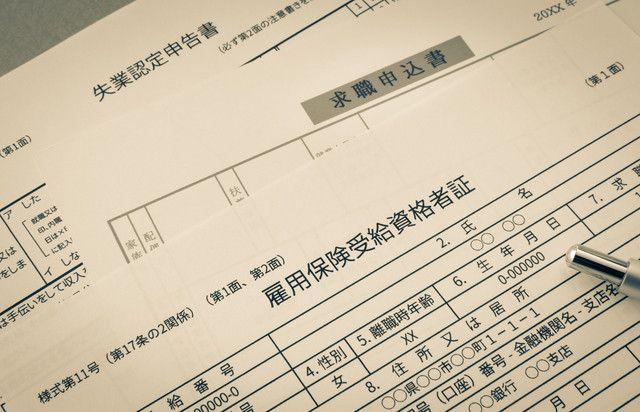

6. 離職票の発行を依頼する

離職票は雇用保険の失業給付を受給する上で必要になる書類です。そのことから、退職日までに会社の管轄部署へ離職票の発行を依頼しましょう。

依頼後、退職日から10日前後で交付されるので、離職票を受け取った後は最寄りのハローワークに持参し、失業給付に必要な手続きを済ませておきましょう。

なお、受給に際しては退職前の2年間で雇用保険の加入期間が12ヶ月以上あることが条件のため、条件をクリアしているか確認することをおすすめします。

うつ病で退職した後の過ごし方

退職した後は、まずは体調が少しでも早く回復するよう、心身を休めながら治療に専念することが大切です。

じっと過ごしていたり寝てばかりだったりすると焦りを感じる方もいますが、うつ病の症状には個人差があり治療方法も異なるため、決して無理はせず、通院時も医師の指示に従ってください。

また、うつ病は再発の恐れもあるため、良くなったからといって自己判断で服薬や通院をやめてはいけません。薬の量や副作用などで気になることがある場合、必ず医師に相談しましょう。

再就職のために転職活動を始めるのも、体調が落ち着いて主治医のOKをもらってからです。

うつ病での退職後に利用を検討したい経済的な支援

うつ病を理由に退職したものの、思うように症状が緩和せず働くことができない場合は、国の支援制度の活用を検討しましょう。支援制度の活用によって当面の経済的支援を受けられ、治療や療養に専念することができます。

そこで、どのような制度があるのかを下記で紹介します。

失業保険(雇用保険)

失業保険は働いていたときに掛けていた「雇用保険」でまかなわれるもので、再就職の意思がある方向けの制度です。受給するためにはハローワークでの手続きが必要で、退職後、一定期間(90~360日間)受け取れます。

期間や金額は、加入状況や前職の給料、退職理由などによって異なるため、ハローワークで確認しましょう。金額の目安は、前職の給料の50~80%程度です。

▼関連記事

雇用保険とは?基本手当を受給する条件や手続きの流れ、支給額の計算方法を解説【障害者の働き方に詳しい社労士監修】

障害者の失業保険(雇用保険)は条件が違う?もらえる時期や計算方法、申請手続きのやり方を解説

傷病手当金

傷病手当金は健康保険でまかなわれるもので、通常業務外の理由によって休職する際に受給できる手当ですが、支給期間内であれば退職後も受け取れます。支給期間は、支給開始日(連続して3日仕事を休んだのちの4日目)から最大1年6ヶ月です。

ただし、上述の失業保険との併給はできません。

障害年金

病気やけがなどの理由により働くことが困難な場合、障害年金を受給できるかもしれません。

ただし、障害年金には受給条件が設けられているほか、病気やけがの度合いによって等級があり、もらえる金額や期間は、これまでに掛けてきた年金の種類(国民年金か厚生年金か)や加入期間で変わります。

自分が対象であるかという点や詳しい内容は、自治体の年金窓口などで相談してみてください。

障害者手帳

障害者手帳は、病気やけがなどで一定の障害があることを認める公的な手帳です。うつ病の方は、「精神障害者保健福祉手帳」という種類の障害者手帳を取得できる可能性があります。

障害者手帳は直接金銭的な援助を受けられるものではありませんが、所持していると税金の控除を受けられたり、交通機関を安く利用できたりするため、取得を検討するとよいでしょう。

自立支援医療

自立支援医療は、医療費負担を軽減できる制度です。一般的な医療費負担は3割ですが、同制度の利用によって1割負担で治療を受けることができます。

ただし、自立支援医療を受けるには、厚生労働省で定められた対象となる精神疾患に該当している必要があります。詳細は、厚生労働省の「自立支援医療(精神通院医療)の概要」をご確認ください。

DIエージェントには、自立支援医療について詳しくまとめたページもあります。概要を把握しておきたい方は、この機会に併せてご一読ください。

生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金貸付制度は、低所得世帯などに対して低利または無利子で資金の貸付や、必要な援助指導を行う制度です。経済的自立や安定した生活を確保することを目的としており、うつ病の方は、同制度の「精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方が属する世帯」に該当します。

借入の申込手続きや貸付資金の種類などについては、厚生労働省の「生活福祉資金貸付制度について」よりご確認いただけます。

生活保護制度

生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、困窮の度合いに応じて必要な保護を実施することにより、日本国憲法にある「健康で文化的な最低限度の生活」の保障と自立助長を目的とした制度です。

生活保護の相談や申請は、最寄りの市区役所内にある生活保護課で行います。なお、受給に際しては、土地・家屋・自動車のような「資産」に該当しうるものは売却する必要があったり、生命保険などを解約しなければならなかったりといった条件が定められていることも。

受給を検討する上では、あらかじめどのような条件があるのかを確認しておくことをおすすめします。

うつ病で退職した方が再就職するときに活用したいサービス

退職後にうつ病の症状が落ち着いてきたら、再就職を検討する方もいることでしょう。そこで、求職者の相談に乗りながら転職活動をサポートしてくれる機関やサービスを紹介します。

ハローワーク

ハローワークとは、全国にある「公共職業安定所」のこと。窓口や施設に設置してある検索機で、全国の求人情報を調べることが可能です。

ハローワークには専門援助部門が設けられており、窓口には専門の相談員が配置され、障害をお持ちの方が就職活動をするための支援を行っています。

一般向けの求人から障害者枠の求人まで、求職者の状況と企業の募集内容を照らし合わせながら相談に乗ってくれ、障害のある方向けに就職面接会を行ったり、面接に同行したりといったサポート体制を整えていることが特徴です。

地域障害者職業センター

地域障害者職業センターは、「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)」が運営しており、障害をお持ちの方に対して専門的な職業リハビリテーションを行う施設です。全都道府県に最低1カ所ずつ以上設置することが義務付けられています。

センターでは、直接就職先を紹介するという支援は行っていません。しかし、ハローワークと連携しながら、職業相談を受け付けたり、職種・労働条件・雇用状況などの求人情報を提供したりといった支援を実施しています。

障害者職業カウンセラー・相談支援専門員・ジョブコーチなどが配置されており、専門性の高い支援を受けられることが特徴です。

引用元

障害者雇用関係のご質問と回答|高齢・障害・求職者雇用支援機構

就労移行支援事業所

就労移行支援事業所とは、一般企業への就職を目指す障害者の方に向けて、トレーニングと就職活動の支援を行うことで就労をサポートする福祉サービス。通所型の障害福祉サービスで、「障害者総合支援法」という法律のもとで運営されています。

利用者にとって、事業所に通いながら就職に必要な知識や技術を獲得でき、職場見学や実習などを行い、事業所職員のサポートを受けながら仕事を探せることがメリットです。

全国に3,300カ所以上あり、利用するためには市区町村で手続きをする必要があります。就職後の定着支援まで行ってくれる事業所もあり、安心して頼れるでしょう。

障害者就業・生活支援センター

障害者就業・生活支援センターとは、障害をお持ちの方の仕事面での自立を図るため、雇用や福祉などの関係機関と連携し、地域で仕事と生活面での一体的な支援を行う施設です。名称が長いため、間の「・」から「なかぽつ」「就ぽつ」などと呼ばれることもあります。

なかぽつは、全国に337カ所(令和5年8月22日時点)設置されています。社会福祉法人やNPO法人などが運営しており、厚生労働省のページにある一覧から、近くのセンターを探すことが可能です。

障害をお持ちの方への就職支援や助言のほか、事業所に対して障害者雇用に関する助言を行ったり、関係機関との連絡調整を実施したりしています。

引用元

障害者就業・生活支援センターについて|厚生労働省

令和6年度障害者就業・生活支援センター 一覧 (計 337センター)|厚生労働省

障害者向け転職エージェント

障害者枠を設けている企業や障害者雇用を推進する企業の求人に特化した、転職エージェントもぜひ利用してください。

障害者の方の就職活動におけるノウハウを持っており、高い専門知識も兼ね備えているので、初めての転職で不安を抱える方も心強いでしょう。そのエージェントしか取り扱っていない、非公開の求人情報を得られる場合もあります。

高い専門知識を持った専任のアドバイザーが、求職者の希望や障害の度合いなどをふまえた上でマッチングを行ってくれるのが特徴です。

就職前の準備から就職後の支援までしっかりサポートしてくれるため、自分の特性にマッチした仕事を見つけやすいというメリットがあります。

うつ病で退職する場合は多くの支援を活用できる!

うつ病の発症を理由に退職する場合、さまざまな手続きが必要です。会社や自治体の窓口などに相談しながら、国民健康保険や厚生年金、社会保険などの切り替えを行いましょう。

なお、退職事由には自己都合と会社都合がありますが、会社都合での退職を希望する場合はうつ病の要因を証明するための証拠が必要なため、準備を進めることも大切です。

退職後の経済面に不安を感じる方は、支援制度も活用するとよいでしょう。

また、うつ病の症状が落ち着き再就職を考える際は、親身になって相談に乗ってくれたり、能力訓練や職業紹介などを行ってくれたりするサービスを利用するのがおすすめです。

病気があっても「キャリア成長を諦めたくない」「自分に合った働き方を探したい」という方は、ぜひ一度DIエージェントにご相談ください。

DIエージェントは、「障害をお持ちの方一人ひとりが自分らしく働ける社会をつくる」ために、障害者枠の就職・転職について情報提供や、ご希望に沿った障害者枠の求人紹介を行っていることが特徴です。

専任のキャリアアドバイザーが丁寧にヒアリングした上で、お一人お一人の実現したい働き方を提案させていただきます。

▼関連記事

・障害者採用枠で働くことについて、メリット・デメリットを解説しています。これから就職・転職を検討されている方はぜひご一読ください。

障害者採用とは?一般採用との違いやメリット・デメリット、企業選びのポイントをわかりやすく解説!

・「就職・転職活動は検討しているけど、エージェントって何?」という方に向けて、エージェントの特徴や利用方法について解説しています。

障害者枠では転職エージェントを利用すべき?メリット・注意点を含め解説!

大学卒業後、日系コンサルティングファームに入社。その後(株)D&Iに転職して以来約10年間、障害者雇用コンサルタント、キャリアアドバイザーを歴任し、 障害・年齢を問わず約3000名の就職支援を担当。