精神障害者保健福祉手帳は、日常生活や社会生活に制約のある方を支援するための制度です。手帳を取得するとさまざまな支援サービスを利用できますが、うつ病でも手帳の申請はできるのでしょうか?

本記事では、うつ病をお持ちの方に向けて、手帳取得のメリットや具体的な申請方法について解説します。

うつ病でも障害者手帳は申請できるの?

うつ病の方も、障害者手帳を申請することができます。うつ病の場合は、精神障害者保健福祉手帳です。

この手帳は、うつ病を含む精神疾患をお持ちの方を対象としており、日常生活や社会生活に一定の制約がある場合に取得できます。うつ病をお持ちの方にとって、この手帳は自立と社会参加を促進するための重要なツールとなるでしょう。

手帳の取得により、各種の福祉サービスや支援を受けられるようになり、生活の質の向上につながる可能性があります。

精神障害者保健福祉手帳とは?

精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを公的に認定するものです。この手帳は、精神障害をお持ちの方の自立と社会参加の促進を図ることを目的としています。

手帳所持者には、就労支援・医療費の助成・公共交通機関の運賃割引など、さまざまな支援策が講じられています。

手帳の取得は強制ではなく、本人の意思に基づいて申請するものです。また、この手帳は障害の程度に応じて1級から3級までの等級があり、定期的な更新が必要となります。

精神障害者保健福祉手帳を取得できる対象とは?

精神障害者保健福祉手帳を取得できる対象は、幅広い精神疾患を含んでいます。具体的には、統合失調症・うつ病・双極性障害・てんかん・薬物やアルコールによる中毒性精神病・高次脳機能障害・自閉症や注意欠陥多動性障害です。

うつ病も明確に取得対象として認められていますが、手帳の取得には条件があります。初診日から、6カ月以上経過していなければいけません。これは、症状の経過や治療の効果を適切に評価するための期間とされています。

精神障害者保健福祉手帳は1~3級まである

精神障害者保健福祉手帳は、障害の程度に応じて1級から3級までの3段階に分かれています。各等級の判断基準は以下の通りです:

| 等級 | 判断基準 |

|---|---|

| 1級 | 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |

| 2級 | 精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |

| 3級 | 精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの |

この等級分けにより、個々の状況に応じた適切な支援を受けることが可能となります。ただし、等級は定期的に見直され、状態の変化に応じて変更されることがありますので、最新の基準を確認してください。

引用元

こころの情報サイト|精神障害者保健福祉手帳

厚生労働省|・精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について(◆平成07年09月12日健医発第1133号)

うつ病での精神障害者保健福祉手帳の判定基準とは?

精神障害者保健福祉手帳の判定基準は、「精神疾患(機能障害)の状態」及び「能力障害(活動制限)の状態」の二つの要素から構成されています。これらの要素を総合的に評価し、等級が判定されます。

うつ病の場合も、この基準に基づいた判定です。機能障害は精神症状の程度や持続性を評価し、能力障害は日常生活や社会生活における制限の度合いを評価します。

ここからは、うつ病における具体的な判定基準について、3級を例に見ていきましょう。

引用元

厚生労働省|・精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について(◆平成07年09月12日健医発第1133号)

機能障害|うつ病の症状(3級の場合)

うつ病における3級の機能障害の判定基準は以下の通りです。

気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動及び思考の障害の病相期があり、その症状は著しくはないが、これを持続したり、ひんぱんに繰り返すもの。

この基準は、うつ病の主要な症状である気分の落ち込み・意欲の低下・思考の変化が一定期間続くか、頻繁に繰り返される状態を示しています。症状は重度ではないものの、日常生活に影響を与える程度であることが3級の条件です。

能力障害|うつ病の症状(3級の場合)

3級の能力障害の判定基準は、日常生活や社会生活における具体的な制限や援助の必要性を評価します。以下の項目のうち、いくつかに該当する場合に3級と判定されます。

- 調和のとれた適切な食事摂取は自発的に行うことができるがなお援助を必要とする。

- 洗面、入浴、更衣、清掃等の身辺の清潔保持は自発的に行うことができるがなお援助を必要とする。

- 金銭管理や計画的で適切な買物はおおむねできるがなお援助を必要とする。

- 規則的な通院・服薬はおおむねできるがなお援助を必要とする。

- 家族や知人・近隣等と適切な意思伝達や協調的な対人関係づくりはなお十分とはいえず不安定である。

- 身辺の安全保持や危機的状況での対応はおおむね適切であるが、なお援助を必要とする。

- 社会的手続や一般の公共施設の利用はおおむねできるが、なお援助を必要とする。

- 社会情勢や趣味・娯楽に関心はあり、文化的社会的活動にも参加するが、なお十分とはいえず援助を必要とする。

この基準は、うつ病患者が日常生活や社会生活を送る上で直面する、具体的な困難です。3級は、基本的な生活機能は維持できているものの、さまざまな場面で部分的な援助や支援が必要な状態と判断されると認定されます。

うつ病で精神障害者保健福祉手帳を取得するメリットとは?

うつ病をお持ちの方が精神障害者保健福祉手帳を取得することには、さまざまなメリットがあります。手帳を持つことで、経済的な支援・就労支援・生活支援など、多岐にわたるサポートを受けることが可能になるからです。

こういった支援は、うつ病による日常生活や社会生活の困難を軽減し、より安定した生活を送るための大きな助けとなるでしょう。

ここからは、精神障害者保健福祉手帳を取得するメリットについて、詳しく紹介します。

▼関連記事

【障害者雇用】精神障害者手帳3級のメリットとは?取得において誤解されがちなことや申請方法を解説

障害者手帳のメリット・デメリットをくわしく解説|手帳取得の就職への影響や実際に取得した人の声も紹介

1. 障害者雇用枠での就職・転職ができる

精神障害者保健福祉手帳を持つことで、障害者雇用枠を利用した就職・転職活動が可能になります。

障害者雇用促進法に基づき、企業は一定割合以上の障害者の雇用を義務付けられています。これは社会連帯の理念に基づき、障害者にも適切な雇用の場を提供するという考え方によるものです。

障害者の雇用の促進等に関する法律では、以下のように定められています。

(対象障害者の雇用に関する事業主の責務)

第三十七条 全て事業主は、対象障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、適当な雇用の場を与える共同の責務を有するものであつて、進んで対象障害者の雇入れに努めなければならない。

(一般事業主の雇用義務等)

第四十三条 事業主(常時雇用する労働者(以下単に「労働者」という。)を雇用する事業主をいい、国及び地方公共団体を除く。次章及び第八十一条の二を除き、以下同じ。)は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する対象障害者である労働者の数が、その雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。第四十六条第一項において「法定雇用障害者数」という。)以上であるようにしなければならない。

引用元

e-Gov 法令検索|障害者の雇用の促進等に関する法律

また、厚生労働省では「障害者雇用のルール」として、以下のように記載しています。

従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項)

民間企業の法定雇用率は2.5%です。従業員を40人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。

引用元

厚生労働省|事業主の方へ

厚生労働省|障害者雇用率制度について

2. 税金の控除を受けられる

精神障害者保健福祉手帳を持つことで、所得税・相続税・住民税などの税金の控除を受けられます。例えば東京都では、所得税の場合は27万円の控除が受けられ、特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者では75万円の控除が適用されます。

相続税においては、85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者は20万円)が控除されます。また、住民税の控除額は26万円(特別障害者は30万円、同居特別障害者は53万円)です。これらの税制上の優遇措置は、経済的な負担を軽減し、生活の安定に繋がります。

引用元

国税庁|障害者と税

東京都主税局|個人住民税|暮らしと税金

3. 運賃や受信料など割引サービスが受けられる

精神障害者保健福祉手帳の所持者は、公共交通機関の運賃やNHKの受信料などの割引サービスも受けることができます。こういったサービスは、生活コストの削減になります。

ただし、受けられるサービスは地方自治体によって異なるため、お住まいの自治体の情報を確認することが重要です。例えば、東京都では都営交通の運賃割引や、都立施設の入場料割引などがあります。

引用元

厚生労働省厚生労働省|地方公共団体における精神障害者保健福祉手帳等に基づく主なサービス一覧(Excelファイルダウンロード)

うつ病で精神障害者保健福祉手帳を取得する際の注意点はある?

精神障害者保健福祉手帳はうつ病をお持ちの方にさまざまな支援を提供するための重要なツールですが、取得プロセスには一定の手順と時間が必要です。また、取得後も定期的な更新が必要となるため、長期的な視点で考える必要があります。

ここからは、うつ病をお持ちの方が精神障害者保健福祉手帳を取得する際の注意点について見ていきましょう。

1. 取得に時間と手間がかかる

精神障害者保健福祉手帳の取得プロセスは、簡単とは言えません。まず、医師の診断を受け、必要な書類を準備する必要があります。診断書の作成には、初診日から6カ月以上経過していることが条件となります。

次に、申請書の記入や写真の準備など、複数の書類を揃えます。場合によっては数回の医療機関への訪問が必要になることもあるかもしれません。

さらに、診察料や診断書作成料などの費用も発生します。申請から手帳の交付までには通常約2カ月程度かかるため、余裕を持って準備を始めることが重要です。

2. 更新が必要

精神障害者保健福祉手帳を取得したら、それで終わりというわけではありません。この手帳は、2年ごとに更新が必要です。

更新手続きは、有効期限の3カ月前から開始することができます。更新時には、再度診断書の提出や写真の準備が必要です。

また、引っ越しや手帳の紛失など、状況が変わった際にも手続きが必要になります。更新を忘れると手帳が失効してしまうため、カレンダーに記入するなど、更新時期を忘れないように工夫しましょう。

なお、一部の自治体では、更新時期をLINEで通知するサービスも始まっているので、そういったサービスの利用も検討するとよいでしょう。

引用元

こころの情報サイト|精神障害者保健福祉手帳

東京都福祉局|LINEによる通知サービスについて|自立支援医療(精神通院医療)

うつ病で精神障害者保健福祉手帳を取得しても障害年金は取得できる?

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合、現役世代でも受け取ることができる年金制度です。

この制度は、障害の程度や加入している年金の種類によって、受給条件や金額が異なります。うつ病で精神障害者保健福祉手帳を取得した場合は、障害年金を受給できる可能性があります。

精神障害者保健福祉手帳と障害年金は別の制度であり、一方を取得したからといって自動的に他方が取得できるわけではありません。しかし、うつ病の症状が一定以上の重症度であり、日常生活や就労に大きな支障がある場合は、障害年金の受給資格を満たす可能性があります。

障害年金の申請には、初診日から1年6カ月経過後の現在の症状を記載した診断書が必要です。また、保険料の納付要件も満たす必要があります。うつ病による障害年金の等級は、症状の程度によって1級から3級まであり、等級によって受給額が異なります。

精神障害者保健福祉手帳を持っていることは、障害年金の申請時に参考にされる可能性はありますが、直接的な判断基準にはなりません。障害年金の受給を検討している場合は、専門家に相談するか、日本年金機構に問い合わせるなどして、確認してみてください。

引用元

こころの情報サイト|精神障害者保健福祉手帳

日本年金機構|障害年金

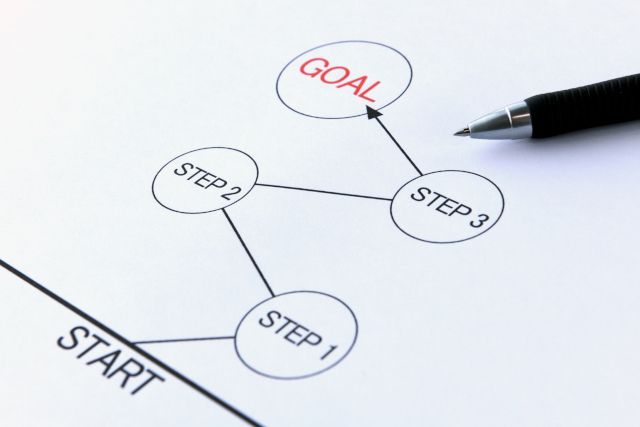

精神障害者保健福祉手帳申請の流れを紹介

精神障害者保健福祉手帳の申請は、いくつかの手順が必要です。申請の流れを理解し、必要な書類を適切に準備することで、スムーズに手帳を取得することができるでしょう。

ここからは、申請に必要な書類と具体的な申請の流れについて説明します。

申請には何が必要?

精神障害者保健福祉手帳の申請には、以下の書類が必要です。

- 申請書:自治体の障害福祉窓口で入手できます。

- 診断書:精神障害の初診日から6カ月以上経過後に、精神保健指定医または精神障害の診断・治療に従事する医師が記載したものが必要です。

- 写真:上半身、縦4cm×横3cmのものが必要です。

診断書に関しては、特に注意が必要です。初診日から6カ月以上経過していることが条件となるため、タイミングを見計らって医師に依頼しましょう。また、診断書の内容は手帳の等級判定に大きく影響するため、現在の症状や日常生活への影響を正確に記載してもらうことが重要です。

申請する流れを紹介

精神障害者保健福祉手帳の申請は、以下の流れで行います。

- 自治体の障害福祉窓口に相談:まず、お住まいの地域の障害福祉窓口を訪れ、精神障害者保健福祉手帳の申請について相談します。ここで申請書をもらいます。

- 診断書を書いてもらう:主治医に診断書の作成を依頼します。この際、手帳申請のための診断書であることを伝え、必要な情報を漏れなく記載してもらうようにします。

- 必要書類を揃えて窓口へ提出:申請書、診断書、写真を揃えて、再度障害福祉窓口を訪れ、提出します。この時、不備がないか確認してもらうとよいでしょう。

提出後は、都道府県や政令指定都市の審査を経て、手帳が交付されます。なお、審査には通常2カ月程度必要です。

うつ病でも精神障害者保健福祉手帳は申請できる!

うつ病をお持ちの方は、精神障害者保健福祉手帳を申請することができます。この手帳の取得にはさまざまなメリットがあり、社会生活や就労の面で大きな支援となるでしょう。

例えば、税金の控除・公共交通機関の運賃割引・各種福祉サービスの利用などが可能です。

特に、「うつ病でもキャリアをあきらめたくない」「自分に合った職場で働きたい」と考えている方にとって、この手帳は大きな助けとなる可能性があります。障害者雇用枠での就職や転職の機会が広がり、より自分に適した環境で働くチャンスが増えるからです。

就労に関する不安や希望がある方は、ぜひDIエージェントにご相談ください。DIエージェントでは、うつ病をお持ちの方の就労に関する情報提供や、ご希望に沿った障害者枠の求人紹介を行っています。専門のスタッフが状況や希望を丁寧にヒアリングし、最適な就労支援を提供いたします。

うつ病があっても、適切なサポートがあれば、充実したキャリアを築くことは十分に可能です。精神障害者保健福祉手帳の取得を検討されている方や、就職や転職に不安を感じている方は、ぜひ一度DIエージェントにお問い合わせください。

▼関連記事

精神障害者保健福祉手帳取得のメリットや申請方法等を詳しく解説しています

精神障害者保健福祉手帳取得のメリットとは?申請方法やポイントを解説

うつ病の方の就職支援について解説しています。うつ病での就職に不安を感じる方はぜひご一読ください

うつ病だと就活できない?おすすめの新卒支援や成功させる方法を解説

大学卒業後、日系コンサルティングファームに入社。その後(株)D&Iに転職して以来約10年間、障害者雇用コンサルタント、キャリアアドバイザーを歴任し、 障害・年齢を問わず約3000名の就職支援を担当。